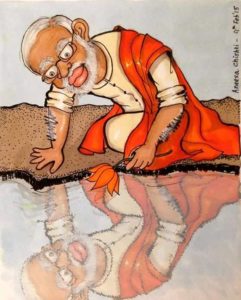

यूनानी पौराणिक कथाओं में नार्सिसस नामक एक मिथकीय चरित्र का वर्णन मिलता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई स्नेह या लगाव नहीं रखता था, लेकिन तालाब में दिखे अपने ही प्रतिबिम्ब के प्रति वह इस कदर सम्मोहित हो गया था कि जब उसे यह एहसास हुआ कि वह दरअसल एक प्रतिबिम्ब है तो उसे जीने की चाहत ही नहीं रह गयी थी। अवसाद में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। आज पूँजीवाद ने इंसान को इतना अलगावग्रस्त और आत्मकेन्द्रित बना दिया है कि नार्सिसस जैसे चरित्र मिथक नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाले यथार्थ के चरित्र बन चुके हैं। सोशल मीडिया के आभासी जगत में तो ऐसे चरित्र अक्सर देखने को मिलते हैं जो अपने स्मार्टफ़ोन से भाँति-भाँति की अदाओं में सेल्फ़ी (खुद द्वारा खींची गयी स्वयं की ही तस्वीर) खींच कर फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करते रहते हैं और अपने रूप-रंग और काया की तारीफ़ हासिल करने के लिए बिना इजाज़त दूसरों को टैग करने से भी नहीं चूकते। आजकल सार्वजनिक स्थानों यथा सड़क-चौराहों, पार्कों, बसों, ट्रेनों आदि में आपको तमाम ऐसे नमूने सेल्फ़ी खींचते मिल जायेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सेल्फ़ी की यह नयी (कु) संस्कृति एक संक्रामक रोग की तरह पूरी दुनिया में फ़ैल चुकी है। सेल्फ़ी की यह संस्कृति आज के पूँजीवादी समाज के बारे में काफ़ी कुछ बताती है जहाँ एक ओर आत्ममुग्धता, आत्मकेन्द्रीयता व स्वार्थपरता का बोलबाला है वहीं दूसरी ओर भयंकर कुण्ठा व संवेदनहीनता व्याप्त है। किसी मृतक के अन्तिम संस्कार के समय सेल्फ़ी खींचने या किसी डॉक्टर द्वारा गम्भीर हालत में मरीज का इलाज करने से पहले सेल्फ़ी खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड करने जैसी परिघटनाएँ दरअसल पूँजीवादी समाज की सांस्कृतिक पतनशीलता हो ही दर्शाती हैं।

सेल्फ़ी की यह संस्कृति दुनिया भर में तेज़ी से एक सनक का रूप लेती जा रही है। एक ऐसी सनक जिसके चलते लोग अपनी जान तक गँवा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सेल्फ़ी की इस सनक का असर लोगों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पिछले साल अकेले हमारे देश में ही सेल्फ़ी लेने के चक्कर में कम से कम 27 लोगों की जान गयी जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सेल्फ़ी से जुड़ी मौतों के कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं – चलती ट्रेन के सामने सेल्फ़ी लेना, नदी के बीच में नाव पर सेल्फ़ी लेना, पहाड़ी पर सेल्फ़ी लेना और ऊँची इमारत पर चढ़कर सेल्फ़ी लेना इत्यादि। हाल ही में एक जापानी पर्यटक ताजमहल की सीढ़ियों पर सेल्फ़ी लेने के चक्कर में गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गया। मुम्बई में बान्द्रा इलाके में तीन लड़कियाँ सेल्फ़ी खींचने के दौरान अरब सागर में बह गयीं और उनको बचाने के लिए समुद्र में कूदा एक लड़का भी बह गया। इस प्रकरण के बाद मुम्बई पुलिस को मुंबई के 12 स्थानों को ‘नो-सेल्फ़ी ज़ोन’ घोषित करना पड़ा। दो साल पहले ब्रिटेन में डैनी बोमैन नामक एक युवा का एक मामला सामने आया था उसपर सेल्फ़ी खींचने का भूत इस कदर सवार था कि वह एक दिन में 10 घण्टे से भी ज्यादा समय सेल्फ़ी खींचने में ही खर्च करता था और उसके बाद भी जब वह मनमुआफ़िक सेल्फ़ी नहीं खींच पाया तो इतना अवसादग्रस्त हो गया कि उसने आत्महत्या तक की कोशिश की। ज़ाहिर है कि सेल्फ़ी की यह सनक दुनिया भर में बोमैन जैसे तमाम युवाओं को कुण्ठा और हीन भावना का शिकार बना रही है।

सेल्फ़ी की यह संस्कृति दुनिया भर में तेज़ी से एक सनक का रूप लेती जा रही है। एक ऐसी सनक जिसके चलते लोग अपनी जान तक गँवा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सेल्फ़ी की इस सनक का असर लोगों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पिछले साल अकेले हमारे देश में ही सेल्फ़ी लेने के चक्कर में कम से कम 27 लोगों की जान गयी जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सेल्फ़ी से जुड़ी मौतों के कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं – चलती ट्रेन के सामने सेल्फ़ी लेना, नदी के बीच में नाव पर सेल्फ़ी लेना, पहाड़ी पर सेल्फ़ी लेना और ऊँची इमारत पर चढ़कर सेल्फ़ी लेना इत्यादि। हाल ही में एक जापानी पर्यटक ताजमहल की सीढ़ियों पर सेल्फ़ी लेने के चक्कर में गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गया। मुम्बई में बान्द्रा इलाके में तीन लड़कियाँ सेल्फ़ी खींचने के दौरान अरब सागर में बह गयीं और उनको बचाने के लिए समुद्र में कूदा एक लड़का भी बह गया। इस प्रकरण के बाद मुम्बई पुलिस को मुंबई के 12 स्थानों को ‘नो-सेल्फ़ी ज़ोन’ घोषित करना पड़ा। दो साल पहले ब्रिटेन में डैनी बोमैन नामक एक युवा का एक मामला सामने आया था उसपर सेल्फ़ी खींचने का भूत इस कदर सवार था कि वह एक दिन में 10 घण्टे से भी ज्यादा समय सेल्फ़ी खींचने में ही खर्च करता था और उसके बाद भी जब वह मनमुआफ़िक सेल्फ़ी नहीं खींच पाया तो इतना अवसादग्रस्त हो गया कि उसने आत्महत्या तक की कोशिश की। ज़ाहिर है कि सेल्फ़ी की यह सनक दुनिया भर में बोमैन जैसे तमाम युवाओं को कुण्ठा और हीन भावना का शिकार बना रही है।

अब मनोवैज्ञानिक भी यह कहने लगे हैं कि सेल्फ़ी खींचने के लिए अत्यधिक उतावलापन एक मानसिक रोग का सूचक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पिछले कुछ वर्षों से यह मानसिक रोग इतनी तेज़ी से दुनिया भर में क्यों फ़ैल रहा है? इस सवाल का जवाब हम पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली को समझे बगैर नहीं खोज सकते हैं। आज से करीब डेढ़ शताब्दी पहले मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध आर्थिक एवं दार्शनिक पाण्डुलिपियों में अलगाव (‘एलियनेशन’) की जिस परिघटना की व्याख्या की थी वह हमें आज के दौर में समाज में तेज़ी से फ़ैलते जा रहे अलगाव और बेगानेपन को समझने में बहुत मदद करती है। उन पण्डुलिपियों में मार्क्स ने लिखा था कि पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध जहाँ एक ओर श्रमिक के अलगाव का नतीजा होते हैं वहीं एक बार स्थापित होने के बाद वे इस अलगाव को बड़े पैमाने पर बढ़ाते भी हैं। मार्क्स ने इस अलगाव के चार पहलुओं की चर्चा की थी, श्रमिक का श्रम के उत्पादों से अलगाव, श्रम की प्रक्रिया से अलगाव, श्रमिक का अन्य मनुष्यों से अलगाव और उसका मानवीय गुणों से अलगाव। इस अलगाव का नतीजा यह होता है कि श्रमिक जिस अनुपत में मूल्य पैदा करता है उसी अनुपात में उसका अवमूल्यन होता जाता है। आधुनिक कारखाने उत्पादन ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी की मदद से काम को छेाटे-छोटे हिस्सों में इस कदर बाँट दिया है कि प्रत्येक श्रमिक के हिस्से जो काम आता है वह बेहद नीरस व उबाऊ होता है। उसकी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा ऐसे ही नीरस काम में खपती रहती है। वह कार्यस्थल पर स्वेच्छा से नहीं काम करता, बल्कि वह काम महज इसलिए करता है क्योंकि उससे उसकी जीविका चलती है। काम के स्थाम पर उसे सुकून नहीं महसूस होता है और जब उसे सुकून महसूस होता है उस समय वह काम नहीं कर रहा होता है।

इस प्रकार पूँजीवादी समाज में लोग मानवीय गुणों से कटे हुए असंतुष्ट व अलगावग्रस्त जीवन बिताते रहते हैं और भयंकर बेगानेपन का शिकार होते हैं। उनके लिए श्रम एक रचनात्मवक काम न होकर बोझिल काम होता है। वे उत्पादक गतिविधियों में सन्तुष्टि और खुशी ढूँढने की बज़ाय काम से बाहर संतुष्टि व खुशी की तलाश करते हैं। उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली इंसान को समष्टि का हिस्सा होने का एहसास दिलाने की जगह दूसरों से होड़ करते परमाणविक व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। व्यक्ति समूह से इस कदर कट जाता है कि उसके सारे प्रयास ‘हम’ की बज़ाय ‘मैं’ के लिए होते हैं।

पूँजीवाद ने जहाँ एक ओर मुनाफ़े की अन्धी हवस के चलते व्यक्ति को समाज से काटकर पूरे समाज में भयंकर अलगाव पैदा किया है वहीं दूसरी ओर वह समाज में पसरी इस अलगाव की मानसिकता का लाभ उठाते हुए और भी ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के नित नये तरीके भी निकालता रहता है। सोशल मीडिया पूँजीवाद द्वारा 21वीं सदी में अलगावग्रस्त जीवन बिता रहे लोगों के खाली समय से भी मुनाफ़ा कमाने का नया औजार है। समाज से कटे लोगों को सोशल मीडिया एक आभासी सामूहिकता का एहसास कराता है। ऐसे समय में जब वास्तविक जगत से दोस्ती, प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता, करुणा आदि जैसे सहज मानवीय मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं तो लोग इन नैसर्गिक भावनाओं की चाहत के लिए सोशल मीडिया के आभासी जगत की शरण ले रहे हैं। उत्पादन की दुनिया से बाहर सन्तुष्टि और खुशी की तलाश उन्हें एक आभासी दुनिया में ले जाती है जहाँ उन्हें सन्तुष्टि और खुशी तो मिलती है लेकिन वह क्षणिक और आभासी ही होती है और इस आभासीपन का आभास होने से उनका अलगाव और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। उत्पादन के क्षेत्र से अलगाव के चलते अपने भीतर के मानवीय सारतत्वों को खोने की भरपाई इंसान उत्पादन के क्षेत्र के बाहर अपने बाहरी रूप-रंग व काया के प्रति दूसरों की प्रशंसा व मान्यता हासिल करके करना चाहता है। सेल्फ़ी की सनक की ताजा परिघटना को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

लेकिन जो बात दशकों पहले थियोडोर अडोर्नो ने अपने प्रसिद्ध लेख ‘खाली समय’ (‘लैज़र टाईम’) में कही थी वह यहाँ भी लागू होती है, यानी यदि किसी को लगता है कि उसके द्वारा अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फ़ी अपलोड करके संतुष्टि हासिल करना पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वतःस्फूर्त क्रिया है तो यह उसका भ्रम है। सच तो यह है कि पूँजीवादी युग के तमाम शौकों (‘हॉबी’) की तरह सोशल मीडिया की लत और सेल्फ़ी की सनक भी बाज़ार की ताकतों द्वारा निर्मित (मैन्युफ़ैक्चर) की गयी है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक जबर्दस्त मुनाफ़ा कमाने का उपक्रम है जिससे जुड़ने के लिए कोई कीमत तो नहीं देनी पड़ती (इण्टरनेट कनेक्शन के खर्च के अलावा), लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की निजी जानकारी और उनके द्वारा पैदा किये जा रहे कण्टेण्ट (‘टेक्स्ट, इमेज़, वीडियो) का इस्तेमाल करके ही फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी कम्पनियाँ मार्केटिंग व विज्ञापन जगत की कम्पनियों से अकूत मुनाफ़ा कमाती हैं। सोशल मीडिया की विशालकाय कम्पनियों एवं स्मार्टफ़ोन की दैत्यायकार कम्पनियों ने ही पूरी दुनिया में सेल्फ़ी जैसी सनक को भी पैदा किया है और इस सनक को लगातार पुनरुत्पादित करने का काम कर रही हैं। यह सनक सुनियोजित रूप से किस कदर फ़ैलायी जा रही है इसका ताजा प्रमाण इसी से मिलता है कि इन दिनों बाज़ार में सेल्फ़ी खींचने के नये-नये उपकरण बिक रहे हैं जिन्हें सेल्फ़ी स्टिक कहा जा रहा है जिनके ज़रिये आप बेहतर सेल्फ़ी खींच सकते हैं। यही नहीं अब बाजार में सेल्फ़ी ड्रोन भी आने लगे हैं जो एक तरह के रोबोट होते हैं जिनके जरिये ऊँचाई से सेल्फ़ी खींचे जा सकते हैं जो हाथ या स्टिक से खींचे गये सेल्फ़ी से बेहतर होते हैं। सेल्फ़ी की सनक को फ़ैलाने में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही कुशलता से कलाकारों, खिलाड़ियों, राजनेताओं या संक्षेप में कहें तो ‘सेलिब्रिटीज’ का खूब इस्तेमाल किया गया। हमारे देश के आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री भी सेल्फ़ी की सनक के लिए दुनिया भर में खासे मशहूर हैं। ये जनाब आये दिन अपने ट्विटर अकाउण्ट से तमाम नामी-गिरामी लोगों के साथ खींची गयी सेल्फ़ी डालते रहते हैं। ये सेल्फ़ी उनके भक्तगणों के बीच काफ़ी चर्चित भी होती हैं।

लेकिन जो बात दशकों पहले थियोडोर अडोर्नो ने अपने प्रसिद्ध लेख ‘खाली समय’ (‘लैज़र टाईम’) में कही थी वह यहाँ भी लागू होती है, यानी यदि किसी को लगता है कि उसके द्वारा अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फ़ी अपलोड करके संतुष्टि हासिल करना पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वतःस्फूर्त क्रिया है तो यह उसका भ्रम है। सच तो यह है कि पूँजीवादी युग के तमाम शौकों (‘हॉबी’) की तरह सोशल मीडिया की लत और सेल्फ़ी की सनक भी बाज़ार की ताकतों द्वारा निर्मित (मैन्युफ़ैक्चर) की गयी है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक जबर्दस्त मुनाफ़ा कमाने का उपक्रम है जिससे जुड़ने के लिए कोई कीमत तो नहीं देनी पड़ती (इण्टरनेट कनेक्शन के खर्च के अलावा), लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की निजी जानकारी और उनके द्वारा पैदा किये जा रहे कण्टेण्ट (‘टेक्स्ट, इमेज़, वीडियो) का इस्तेमाल करके ही फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी कम्पनियाँ मार्केटिंग व विज्ञापन जगत की कम्पनियों से अकूत मुनाफ़ा कमाती हैं। सोशल मीडिया की विशालकाय कम्पनियों एवं स्मार्टफ़ोन की दैत्यायकार कम्पनियों ने ही पूरी दुनिया में सेल्फ़ी जैसी सनक को भी पैदा किया है और इस सनक को लगातार पुनरुत्पादित करने का काम कर रही हैं। यह सनक सुनियोजित रूप से किस कदर फ़ैलायी जा रही है इसका ताजा प्रमाण इसी से मिलता है कि इन दिनों बाज़ार में सेल्फ़ी खींचने के नये-नये उपकरण बिक रहे हैं जिन्हें सेल्फ़ी स्टिक कहा जा रहा है जिनके ज़रिये आप बेहतर सेल्फ़ी खींच सकते हैं। यही नहीं अब बाजार में सेल्फ़ी ड्रोन भी आने लगे हैं जो एक तरह के रोबोट होते हैं जिनके जरिये ऊँचाई से सेल्फ़ी खींचे जा सकते हैं जो हाथ या स्टिक से खींचे गये सेल्फ़ी से बेहतर होते हैं। सेल्फ़ी की सनक को फ़ैलाने में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही कुशलता से कलाकारों, खिलाड़ियों, राजनेताओं या संक्षेप में कहें तो ‘सेलिब्रिटीज’ का खूब इस्तेमाल किया गया। हमारे देश के आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री भी सेल्फ़ी की सनक के लिए दुनिया भर में खासे मशहूर हैं। ये जनाब आये दिन अपने ट्विटर अकाउण्ट से तमाम नामी-गिरामी लोगों के साथ खींची गयी सेल्फ़ी डालते रहते हैं। ये सेल्फ़ी उनके भक्तगणों के बीच काफ़ी चर्चित भी होती हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि जो परिस्थितियाँ सेल्फ़ी जैसी आत्मकेन्द्रित सनक को पैदा कर रही हैं, वही फ़ासीवादी बर्बरता को भी खाद-पानी दे रही हैं। यह महज़ संयोग नहीं है कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में सेल्फ़ी की सनक का सबसे बड़ा ब्राण्ड अम्बैसडर एक ऐसा व्यक्ति है जो आज के दौर में फ़ासीवाद का प्रतीक पुरुष भी बन चुका है। दूसरों के दुखों व तकलीफों के प्रति संवेदनहीन और खासकर शोषित-उत्पीड़ित जनता के संघर्षशील जीवन से कोई सरोकार न रखने वाले आत्मकेन्द्रित व आत्ममुग्ध निम्नबुर्जुआ प्राणी ही फ़ासीवाद का सामाजिक आधार होते हैं। नवउदारवाद के मौजूदा दौर में यह आधार बहुत विस्तारित हुआ है और यह कतई आश्चर्यजनक नहीं है कि इस वर्ग में मोदी को लेकर जितनी सनक है उतनी ही सनक सेल्फ़ी को लेकर भी है। आज फ़ासीवाद तितली कट मूँछों के रूप में नहीं आ रहा है, वह अपने रूपरंग और काया के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है, जहाँ पिछली सदी में फ़ासीवाद के प्रतीक पुरुष को अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आइने और फ़ोटोग्राफ़र की मदद लेनी पड़ती थी, इक्कीसवीं सदी में फ़ासीवाद का प्रतीक पुरुष अलग-अलग अदाओं में अपने रूप-रंग व काया को खुद सेल्फ़ी खींचकर देख सकता है और उसे पलक झपकते ही अपने अनुयायियों के बीच फ़ैला भी सकता है।

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान,मार्च-अप्रैल 2016

साभार: - http://ahwanmag.com

No comments:

Post a Comment